←講義のツボメニューへ

手書き文字読み取り機(OCR)のアルゴリズム

【2002/11/19】【 第8回】

<本日の講義内容>

基礎心理学の復習

基礎心理学の復習

手書き文字(OCR)について

手書き文字(OCR)について

今回も講義の内容がシラバスと異なります。

今回も講義の内容がシラバスと異なります。

基礎心理学の復習

== 心のはたらきの基本法則 ==

特に情報処理学の分野と関係が深いのは知覚

知覚:環境の客観的読み取り

特徴1 自動反転(注意の基本)

▲ルビンの盃

中央の黒は盃だが、それをとりまく白の部分には横顔が向き合っている。

しかも両方が同時に見えることはない。どちらかが選ばれて、しかも自動

に反転を繰り返す。どちらが図になるかを意識的に決定することはできな

い。

特徴2 ゲシタルトの法則(知覚的群化・知覚的体制化の要因)

▲ルビンの盃

中央の黒は盃だが、それをとりまく白の部分には横顔が向き合っている。

しかも両方が同時に見えることはない。どちらかが選ばれて、しかも自動

に反転を繰り返す。どちらが図になるかを意識的に決定することはできな

い。

特徴2 ゲシタルトの法則(知覚的群化・知覚的体制化の要因)

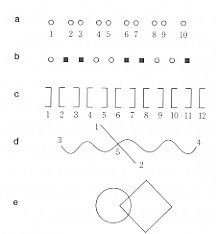

▲ゲシタルトの法則

視野の中に多くの対象が存在する場合、それらの対象をいくつかの「まと

まり」として知覚する。

特徴3 経験要因

▲ゲシタルトの法則

視野の中に多くの対象が存在する場合、それらの対象をいくつかの「まと

まり」として知覚する。

特徴3 経験要因

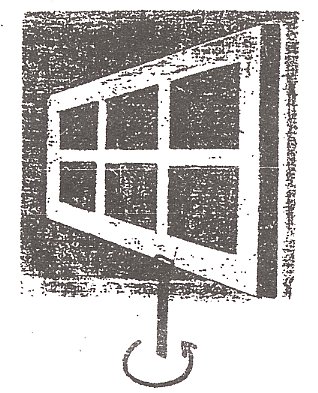

▲エイムズの梯形窓

上の図のような窓を回転させたとき、どのように認知されるかを調べる。

▲エイムズの梯形窓

上の図のような窓を回転させたとき、どのように認知されるかを調べる。

実際の運動 見かけの運動

私たちは、窓は開いたり、閉じたりするものであると認識している。よって、

実際には円運動をしている窓が、水平に往復運動をしているように見える。

実際の運動 見かけの運動

私たちは、窓は開いたり、閉じたりするものであると認識している。よって、

実際には円運動をしている窓が、水平に往復運動をしているように見える。

== 手書き文字読み取り機(OCR)のアルゴリズム ==

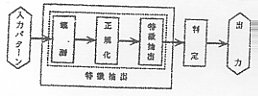

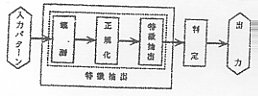

<図形認識>

・具体例

文字、図形読み取り装置、音声識別装置、医療診断装置、指紋の認識

天気予報 など

・パターンと認識が重要

パターン:pattern.共通性質によって、それ以外のものと区別される集合

・シンボルの集まり。概念、パーソナリティー、症候群など。

認識:recogition.記憶されたイメージや図式と照合し、一つの箱の中に

定位すること。

※機械による認識も人間の知覚も情報を読み取る点では同じ機械であって、

人間の知覚も情報理論の枠内で扱いうる。

<機械による図形認識>

・問題点

文字の評価基準をどうするか?

特徴の抽出化を行い、正規化する段階での正当の基準として、書き手の意図

した文字カテゴリが使われている。よって、例えば、書き手が「リ」と書い

たつもりでも、それが読み手にとって「ソ」としか読めないパターンがある。

・解決策

評価の基準を読みの側に!

OCRが読み取った文字を一般の人が何と読むか、を評価の基準として求めれ

ばよい。

・結論

様々な方法で文字の特徴の抽出を行っても、人間の知覚にはおよびつかない

のが現状。

・問題点

文字の評価基準をどうするか?

特徴の抽出化を行い、正規化する段階での正当の基準として、書き手の意図

した文字カテゴリが使われている。よって、例えば、書き手が「リ」と書い

たつもりでも、それが読み手にとって「ソ」としか読めないパターンがある。

・解決策

評価の基準を読みの側に!

OCRが読み取った文字を一般の人が何と読むか、を評価の基準として求めれ

ばよい。

・結論

様々な方法で文字の特徴の抽出を行っても、人間の知覚にはおよびつかない

のが現状。

基礎心理学の復習

手書き文字(OCR)について

今回も講義の内容がシラバスと異なります。

▲ルビンの盃

▲ゲシタルトの法則

▲エイムズの梯形窓 上の図のような窓を回転させたとき、どのように認知されるかを調べる。

実際の運動 見かけの運動