←シラバスページへ

《第11回の講義の内容・感想》

今回の講義は実にサクサクと進んだ。前回と同じだがこれは内容のWeb化に多くの時間と苦労を要する事を意味する。ため息だ。文章を打ち込むのはいいとして, スキャナでレジメの画像を取り込んで,それをJPEG変換して,欲しい範囲を切り抜いてWebページに貼り付ける作業が思いの外手間がかかるのだ。愛用マシンのパワー があまりあるわけではないのでこれらのプロセスにはかなり時間がかかる。これまで締切日当日に作成してもなんとか間に合ったのだが,こうなると前日からとりか からなければならなくなる。というわけで今回はSRAM,ROM,PROM,EPROM,磁気メモリーと盛りだくさんな内容だ。筆者自身内容が分からなくなってきて いるので,ひょっとしたら事実とは違う事を書いてしまうかもしれないが悪しからず。

《分かったこと》

SRAM

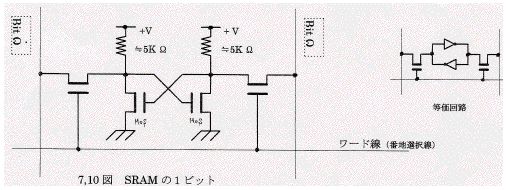

前回話したDRAMでは記憶内容を保持するためにリフレッシュ動作が必要だったが,SRAMは不要だ。電源が供給されている限り 記憶が薄れることはない。SRAMの頭文字"S"はStatic(静的)のS。名前はこの特徴からきている。下図に示すようにSRAMではリフレッシュ動作が不要な代わりに DRAMの4倍の数のトランジスタが必要になる。DRAMよりSRAMの容量が少ないのはこのためだ。ただ,アクセスタイムは超高速なのでキャッシュメモリに利用さ れている。(キャッシュメモリは確か「CPUから頻繁にアクセスされるデータを溜めるメモリ」だったと思う)

ROM

ROMは電源を切っても記憶内容が失われないという特徴を持っている。自作パソコンを組み立てるのが好きな人はよく分かると思うが,ROMはBIOSに用いられて いる。ROM上にはコンピュータの基本動作命令が収められていて,パソコンを電源ONしてCPUが真っ白な時に動作を開始する。OSが完全に立ち上がるまでの主役は BIOSだ。

PROM

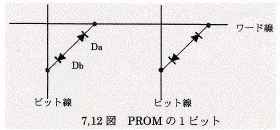

PROMの構成を下図に示す。PROMは1回だけ記憶内容を書き込むことができる。ある特定のビット位置に"1"を記憶させたい場合,どうするか。回路を見て みると内部のダイオードDaが邪魔になる。除去するために過大電圧をかけてショートさせて破壊する。かなり乱暴な方法ではあるが,こうして"1"を書き込むのだ。 ただこの方法はあまりにも乱暴すぎて素子内部に歪みを残してしまう。よって長期間に及ぶ使用はされない。

EPROM

EPROMの"E"とは(Erasable)のEで,「書き直しができるPROM」のことである。過大電圧で壊してしまうなどという手荒な方法はとらず,紫外線を照射したり 電気信号によって内容を消去するといった方法をとる。

磁気メモリー前編

磁気についての基本的な事柄は話さずとも分かると思うのでここでは省略する。近年光ディスクのメモリーが台頭してきたが,磁気メモリーも頑張っている。 磁気メモリー方式の記憶媒体にはフロッピーディスクやハードディスクなどがある。特にハードディスクの進歩はすさまじい。たった1個で50GBの記憶容量を 持っていたり,回転数が10000rpmがあったりと「一体中身はどうなっているんだ」と首をかしげてしまう。これから話す事柄は複雑だが,そうした複雑な技術 が寄り集まって現在のすさまじいハードディスク(笑)などといった物が存在するのだろう。

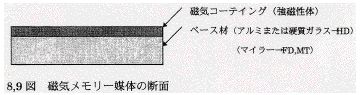

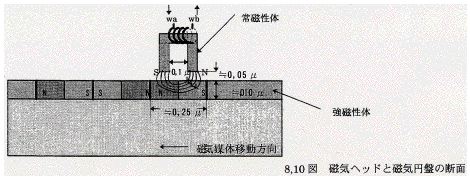

まず磁気メモリー媒体の断面図を下に示す。強磁性体の微細な粉末を練ってベース材に薄さ約0.1μ程度で塗布する。さらに下の図を見て欲しい。磁気媒体の表面から 磁気ヘッドが少し離れた状態での断面図である。ヘッドに電流を流して磁力線を発生させることによって強磁性体をNなりSに磁化させる。

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ