←シラバスページへ

《第6回の講義の内容》

今回の講義では前回の演習の解説と通常の講義が行われた。割合は解説が2/3で講義が1/3。曽我氏は90分のほとんどを解説に費やしてしまった。これが予定とのズレを生んでしまう原因であるが,如何せん仕方のないことだ。ところで今回の講義内容は「トランジスタ」。内容的には前回の講義の発展型なので,さほど難しくはなかったというのが感想だ。いつもの事であるが,昼事後なのでとにかく眠い3限目だった。解説の時間はほとんど寝ていたような気がする。

《分かったこと》

「トランジスタとは」

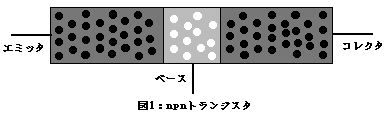

まずトランジスタとは一体何者なのか,結論から述べておこう。トランジスタとは電流を増幅する素子のことだ。n型半導体とp型半導体を重ね合わせたサンドウィッチ構造をしている。p型半導体でn型半導体を挟み込んだpnpトランジスタと,逆にn型半導体でp型半導体を挟み込んだnpnトランジスタの2種類が存在するが,今回はnpnトランジスタについて学んだ。下の図をご覧いただきたい。これがnpnトランジスタだ。エミッタ,ベース,コレクタという名前の足が伸びているのがわかるが,ここに電池などを接続して回路を作る。

「トランジスタの働き」

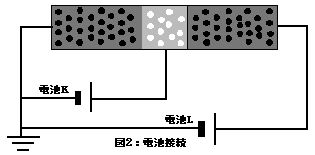

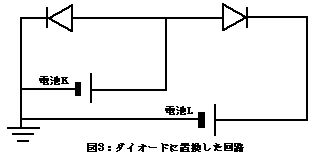

では実際にnpnトランジスタを接続した回路を見てみよう。下の図のように電池を接続する。なお,実際のトランジスタのベース(つまりp型半導体ね)は非常に薄くできているが図示の都合上厚く描かせてもらうことにする。ここでこのnpnトランジスタをpn接合ダイオードが背中合わせの形で繋がっているというように置き換えて考えることにする。もう一つ下にその図を示す。その図を見れば恐らく分かると思うが,右側のダイオードは電池の接続の向きから見てそのままでは電流を流さないことがわかる。ここでミソとなるのが左側のダイオード。実はこの左側のダイオードのおかげで右のダイオードも電流が流れるようになるのだ。メカニズムを説明しよう。電池Kと左側のダイオードで構成される小さな方の回路,これは普通に電流を流すが,ここで電池Kの電圧を0.7V以上にするとドラマは始まるのだ。電池Kへ向かって環流する自由電子は分岐点から右側のダイオードにも引き寄せられ電池Lにどんどん吸われる。ということで右側のダイオードにも電流が流れるようになるわけだが,その量は左側の実に20倍にも達する。この性質を用いてトランジスタは電流の増幅に利用されているのだ。左側の力を借りているにもかかわらず,どうして右側がそれほど大量の電流を流すのだろうか。その秘密は分岐点,つまりベースにある。前述したように実際のベースは非常に薄く作られている。電池Kに向かう方よりも右側のダイオードに向かう方が表面積が大きい。これが電流を引き寄せやすくしているのだ。ということでお分かりいただけたかな???

《まとめ》

- トランジスタは電流を増幅させる用途で用いられる

- トランジスタは一方のダイオードの力によって他方のダイオードがたくさん電流を流す仕組みをうまく利用している

《関連サイト-さらに詳しく調べたい方は下記のサイトヘどうぞ》

またまた今回もお休みです。m(_)m

なんだかこのコーナー,廃止したほうがよさそう・・・。

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ