←シラバスページへ

《第5回の講義の内容》

昼食後の物凄く眠い時間帯。考える気力もすっかり失せ、まさに寝に入ろうとしていた。が「やっぱりズレている・・・」そう思わずにはいられなかった。渡されたレジメのタイトルと予定の内容のズレ幅が明らかに大きくなっていく。そろそろインデックスページの講義予定の部分を書き換えなきゃな・・・。ということで、今回の講義では「pn接合」と「pn接合ダイオード」について学んだ後に演習が行われた。内容を見てみるとたったの2項目だけであるが、言葉で教えられただけでは理解しにくいものがあるように思った。曽我氏のトークとレジメ、板書を見ながらさらに自分でイメージしてようやく理解できるという感じである。

《分かったこと》

「pn接合」

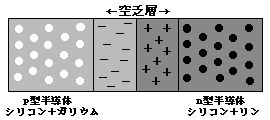

下図を見て欲しい。前回のページで説明した「p型半導体」と「n型半導体」。2つを仲良くくっつけるのが「pn接合」である。当然と言えば当然の事だが、p型とn型の接する面を接合面という。このような特殊の結晶ではn型領域のリンにある自由電子が接合面を越えてp領域のガリウムの「正孔―電子の空き座席」に入り込む。結果として、接合面の両側の一定領域で正孔と自由電子が結合して消滅してしまう。この領域を空乏層という。接合面を境としてn側の空乏層はプラスに、p側の空乏層はマイナスに帯電しておよそ0.7Vの電位差が生じる。ちなみにこの帯電は内発的なものなので時間が経っても消滅しない。

「pn接合ダイオード」

上図のpn接合に対してp型側にプラス極,n型側にマイナス極というように電池を接続する。はじめのうち電池の電圧Vと空乏層の電位差Φは競い合っている。電子は押し込まれて滞留するが、電池の電圧が空乏層の電位差を上回ると空乏層が狭まり、障壁のない一体の半導体となって電流が極めてスムーズに流れる。

次に電池を逆方向,つまりp型側にマイナス極,n型側にプラス極を接続してみる。電子はn側から吸われてp側にドンドン送られる。結果として空乏層が太り、絶縁体に近い状態になる。電流はもちろん全く流れない。

このように一方向のみに電流を良く通し、逆方向にはどんなに大電圧をかけても電流を全く通さない素子をダイオードという。

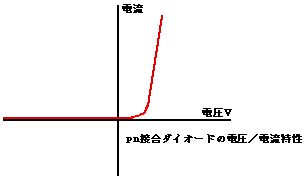

ダイオードの電圧/電流特性を以下のグラフに示す。p型側にプラス極を繋いだ時の電圧を正方向,マイナス極を繋いだ時の電圧を負方向として見て頂きたい。繋ぎ方によって電流を全く通さないのがお分かり頂けただろう。

《まとめ》

- p型半導体とn型半導体を接合させると空乏層ができる

- ダイオードは電池をつなぐ方向によって内部で全く違った反応を起こす

- ダイオードは一方向にしか電流を流さない

《関連サイト-さらに詳しく調べたい方は下記のサイトヘどうぞ》

またまた今回もお休みです。m(_)m

なんだかこのコーナー,廃止したほうがよさそう・・・。

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ