←講義のツボメニューへ

4共通鍵暗号系

【2001.11.06 】【第6回】

AES-Advanced Encryption Standardの略、National Institute of Standards and Technology(NIST)が募集

・1997.01 :NISTがAES選定計画発表

・1998.06.15:AES候補暗号 提出締め切り

・1998.8 ―2000.4.AES候補暗号締め切り

・2000.10.02:AES最終選定

AESの要件

・128ビット 平文、暗号文ブロック

・128、182、256 ビット鍵長

・ハード、ソフト(C/JAVA)両方の実現を考慮に入れること

・採用されたときには知的財産権行使を放棄すること

4.3 Rijndael

・RijndaelAES候補としてベルギーのDaemenとRijimenによって提案、2000.10にAES選定

・ブロック長、鍵長は独立に128,192,256ビットから選択できる

・暗号化アルゴリズム:暗号化部と鍵生成部の2つより構成される

・nビットの暗号化/復号入力、あるいは鍵入力を8ビット(=1バイト)毎に区切り、それを有限体GF(2)の元とみなすさらにn/8バイトを4行n列の格子状に配置する(N=4,6,8)下図は128ビット(N=6)のときの例

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

入力はの順に配置される

一つの列を構成する4バイトをワードと呼ぶ

●ラウンド数

| ブロック長 |

| 128 | 192 | 256 |

| 鍵長 | 128 | 10 | 12 | 14 |

| 192 | 12 | 12 | 14 |

| 256 | 14 | 14 | 14 |

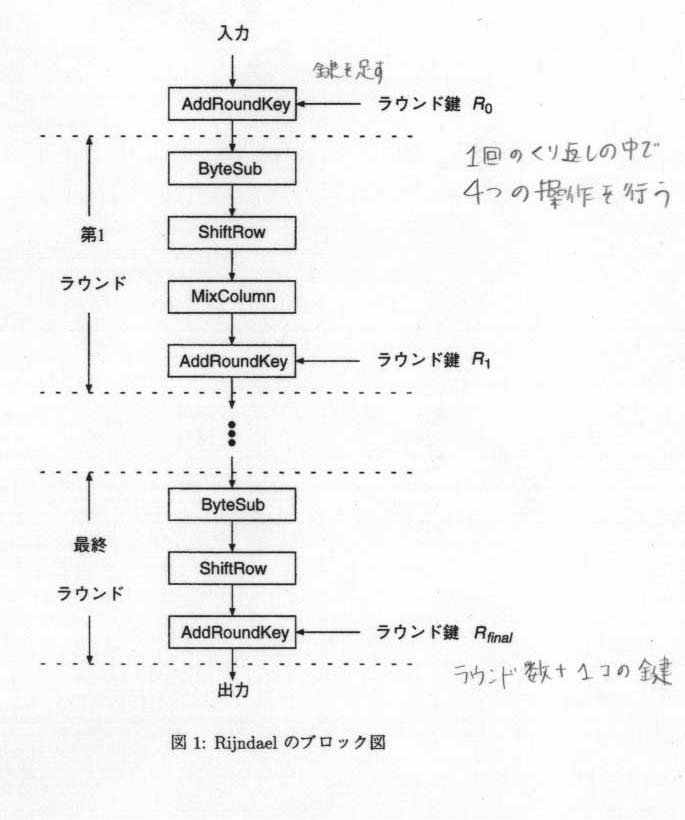

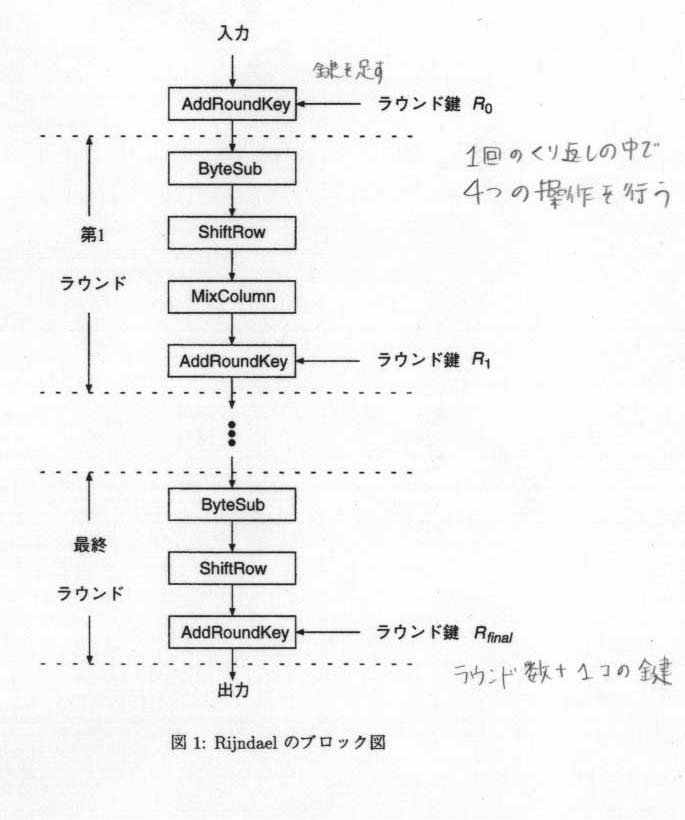

暗号化部全体の構成図

AddRoundKey

・各バイトとラウンド鍵のビット毎の排他的論理輪をとる

Bytesub 非線形操作

・各バイトごとに以下の1,2を行う(1バイト単位で非線形な置換を行う)

1.有限体GF(2)の乗法にに関する逆元に置換する。ただし、'0'は'0'に置換する。GF(2)上の演算にはGF(2)上の既約多項式;

を用いる。

2.1バイトをGF(2)上の長さ8のベクトルとみなし、以下のアファン変換を行う。

ShiftRow

・各行を以下の行に示すバイトだけ左巡回シフトする。

| ブロック長 |

| 128 | 192 | 256 |

| 第0行 | 0 | 0 | 0 |

| 第1行 | 1 | 1 | 1 |

| 第2行 | 2 | 2 | 3 |

| 第3行 | 3 | 3 | 4 |

MixColumn

・各列をGF(2)の多項式とみなし、以下のGF(2)上の多項式c(x)を乗じて、xで割った剰余多項式をとる

ここで、'yy'は、GF(2)の元をGF(2)のベクトルで表したものの16進数表示

は互いに素である