←シラバスページへ

《最終回の講義の内容・感想》

最終回どころかテストもとっくに終わって、夏休みに入ってからこのページをアップすることになってしまった。反省。 原因は「新しく買ったWindowsマシンが届いてからこのページを作成したかったから」&「この企画自体を忘れていたから」。(爆) レジメは最終回まですべて大切に保管してあるので、こいつの作成にはそれほど時間はかからないだろう。ところで皆さん、 ハードウェア基礎のテストはいかがだっただろうか。私の感想は「たぶん落とさないだろうけどスレスレだろうなぁ」。(再爆) やたらと早く終わって退席する人を横目に必死に解いたつもりだが、結果はどうなんだろうか。。。まぁそれはさておき、 今回のテーマは「デジタル回線」である。デジタル回線は現在非常にポピュラーになっている。「ISDN」などのサービスによって、 デジタル回線の利点を一般家庭でも享受できるようになっている。「データの転送速度が速い」というのはよく知られている事 だが、ここではもう少し深く掘り下げて説明することにする。

《分かったこと》

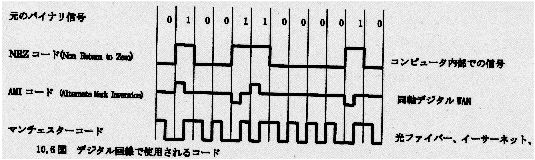

デジタル回線での伝送コード

デジタル回線で使用されている信号形式(伝送コード)を下図に示す。AMIコードは0が続いても1が続いても電位的に 常に0を中心に維持しているので信号パターンによる直流成分が発生せず、長距離の伝送も安定して行える。 一方マンチェスターコードは常にビットの中心のタイミングで信号の変化がある。これは送信側のクロックを受信側が 過去に受信した信号の延長として拾い出すのに便利である。

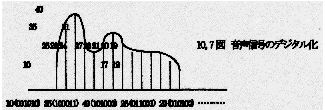

アナログ信号のデジタル化

アナログ端末機をデジタル回線に接続するときはDSUと呼ばれる変換機を通してアナログ→デジタル変換を行う。 例えば音声信号には3400Hzまでの周波数の信号が含まれているが、一般には1秒あたり8000回サンプリングされる。 サンプリングされるごとに波形の高さを8ビットのバイナリ信号で表現する。つまり1秒間に生成されるバイナリビットの 総数は8ビット×8000回で64000ビット毎秒となる。

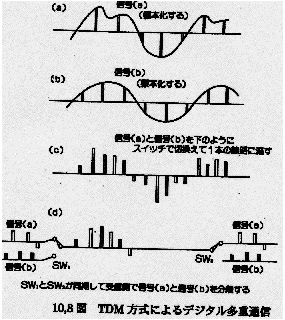

デジタル多重回線

デジタル回線においても多重通信が行われる。その際に用いられるのがTDMという技術である。下図にあるように複数の 信号をスイッチでうまく切り換えて1本の線路に流して、受信側で分離する。図では2つの信号だけ表しているが、実際は 光ファイバーを用いて数千の信号を多重して伝送することが可能である。ちなみに光ファイバーは前回説明した同軸ケーブル の100倍の性能を持つ。

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ