←シラバスページへ

《第13回の講義の内容・感想》

今回の講義では「通信回路」の中の特に「アナログ回線」について学んだ。個人的には楽しく感じられる分野である。 ところでこの「ハードウェア基礎」のページも今回を含めてあと2回でおしまいだ。よくここまでまとめて毎回の発表会に 間に合わせたもんだと感心している。が,これは必ずしも内容の出来具合が良いという事にはつながらない。(笑) 意外とこの「講義のツボページ」は知られている。だから多分期末試験の際に本ページを参考にして勉強する人もいると思う。 が,内容を鵜呑みにするのは厳禁だ。やっぱり最後は曽我氏のレジメだ。

《分かったこと》

電話網

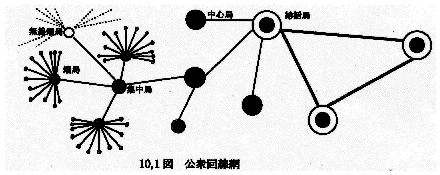

私達が家庭でインターネットをする際には多くの人がパソコンとモデムを公衆回線を用いてダイヤルアップ接続を行う。 このように現在の公衆回線は電話の音声通信の他にデータ通信を行うためにも用いられている。下図は公衆回線網の図だ。 この公衆回線網は必ずしもデータ通信に適したものではないが,世界の隅々まで張り巡らされているので多くのメリットがある。 図にあるように端局,集中局,中心局,総括局という大小4段階の中継交換局があり,ユーザーが利用を開始すると到達すべき 線路を選択して接続してくれる。一番大きい総括局は札幌や仙台,東京や新潟等の大都市にある。総括局同士は幹線で相互接続 されていて,断線事故が起こっても迂回接続できる仕組みになっている。総括局より下位の局は原則的にツリー構造をしている が,通信トラフィックが多い局同士は特例的にダイレクトにバイパス接続されている。NTTでは2005年を目指して線路の光 ファイバー化を進めていて,既に局間の線路は光ファイバー化を完了して,デジタル通信が行われている。果たして2005年 までに本当に光ファイバー化が完了するのだろうか。。。

電話がつながる仕組み

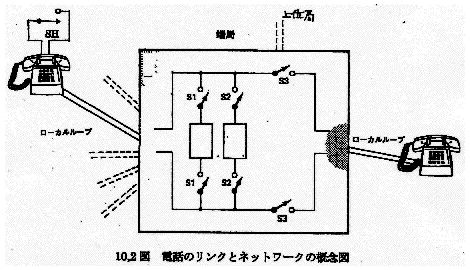

下に電話のネットワーク概念図を示す。送話者が電話の送受話機器を取り上げるとSHがONになる。端局はそれを検知して 480Hzの「ツー」というダイアルトーンを送り出す。これで送話者と端局のリンクが確立した状態になる。続いて送話者は ダイアルトーンを聞いて相手先番号をダイアルする。端局では到着したダイアル番号に対応する接続先を選ぶ。相手先が自局外 ならば上位局へつながる線を選び後続ダイアル番号も一緒に送り出す。こうして相手が所属する端局まで接続ルートができる。 端局は相手が話し中でなければ20Hz信号を送り出してベルを鳴らす。これで相手が受話器を取れば接続が確定する。

電話の送受話の仕組み

電話では送話者が話す言葉,つまり空気振動を電気信号に変えて伝送し,スピーカーで再び空気振動に変える。空気振動を 電気信号を変える仕組みは炭素粉末が入った抵抗体が空気圧を受けて粉末の密着度,つまり抵抗値を変化させるというものだ。 電気信号を空気振動に戻すには電磁石でスピーカーを振動させる。送話者自身の音がスピーカーを鳴らすとうるさいので,それを 防止するために回路に工夫がしてある。下に2線式電話の接続概念図を示す。

アナログ多重回線

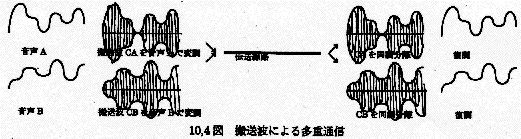

「電話を使う人はゴッソリといるのに,あんな細い線でよく混雑しないなぁ」と思ったことはないだろうか。 実はきちんと工夫がしてある。1対の線上に複数の電気信号を同時に載せて通信するのだ。これを多重通信という。 下の図を見て欲しい。2つの音声信号があるが,これを周波数の異なる「搬送波」と呼ばれる波にそれぞれ載せて 伝送する。受話側では搬送波の周波数の違いからもとの信号に戻す。

回線の伝送性能

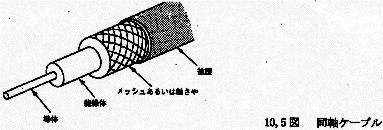

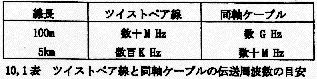

違う周波数の搬送波をいくつも用意してやれば何重にも通信が行えるかというと,そういうわけでもない。 回線には限界があるからだ。能力の限界は線路の長さや構造や材質によって決まる。現在の最も単純な伝送線路は 2本の絶縁被覆銅線をより合わせたツイストペア線である。しかしこのツイストペア線,線間がコンデンサのように なってしまい高周波電流を吸収してしまう。この弱点を改良したのが下に示す「同軸ケーブル」だ。真ん中に肉厚の 絶縁体があるのでコンデンサのようになってしまう心配もない。ここで話した2種類のケーブルの性能表をさらにその下 に示す。

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ