←シラバスページへ

《第12回の講義の内容・感想》

今回は前回の演習の簡単な解説と「磁気メモリー」「光ディスクメモリー」についての講義が行われた。演習の結果がそれ程悪く なかったのか,はたまた思いっきり悪かったので諦めてしまったのか,どちらかは分からないが,今日の曽我氏は穏やかだった。 お陰で幾度となく睡魔に負けそうになった。ここ何回かの講義は非常に論理的な内容で難しかったが,今回の「光ディスクメモリー」 からは比較的理解しやすい内容になると思われる。「コンピュータアーキテクチャ的」な内容というより「コンピュータシステム序論的」 な内容と言えようか。。。

《分かったこと》

磁気メモリーの読み出し

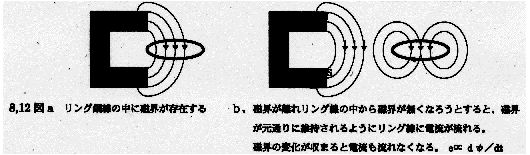

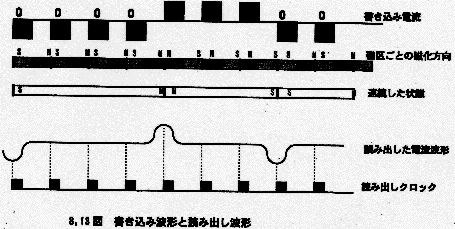

磁気媒体の表面に記憶されている情報を読み出すには下図のようなヘッドを用いる(かなりおおまかな図ではあるが。。。) 簡単に説明すると黒い固まりがヘッドの磁芯で輪のようなものが巻線だ。ヘッドの真下を次々に磁性体が通過する度にヘッドの 巻線の中を通る磁界は2つの方向のどちらかになる。磁界の方向が変化しようとする時,現在の磁界を維持しようとする向きに 巻線に電流が流れる。この電流を感知することで記録されている情報を読み取る。ところがここで問題が発生する。同じ方向の 磁区が連続したらどうなるだろう。1つの長い磁区になってしまって,出力が違ってしまう。(下図を参照)これを回避する には「読み出しクロック」を用いて元の情報にうまく復元できるための規則性を持たせればよい。方向の違う磁区を検出した時点で クロックに合わせて読み出し信号の方向を逆転させてやれば,正しくバイナリ情報を復元する事ができる。

磁気ディスク上の記録フォーマット

下の図は皆さんお馴染みのハードディスクだ。フォーク状のヘッドでディスクを挟み込んでいる。ヘッドはディスクに触れておらず, 何ミクロンか上に浮いている。これが触れてしまえばディスクは即お亡くなりになってしまう。ディスクには同心円状にデータが記録 される。1つの同心円を「トラック」と呼び,ディスクの片面にはおよそ8000ものトラックがある。1つのトラックはさらに多数の 「セクタ」に分割される。セクタ上の記録データの前には番地を示すヘッダがある。そしてデータの後ろにはエラー訂正のための冗長 コードが付いている。(エラー訂正のメカニズムについては「コンピューターシステム序論」で習得済みですね。忘れた方は情けないけど1年生に聞きましょう。笑)

光ディスクメモリー

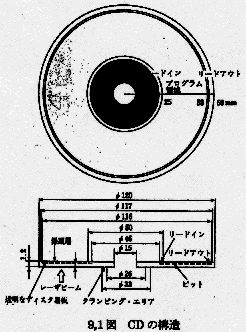

光ディスクメモリーと言えばCDである。CDの構造は下図の通りだ。一般的な物だと容量は650MB。フロッピーの500倍である。 ちなみに現在では700MBの物も量産されている。(どうやら倍密度1.3GBという大容量の物が登場するらしいですね)レーザー光線 をCDの下側から照射して記録膜で反射して下に戻り,これを検知して読み取る。CDは渦巻き状に記録トラックが走っていて,内側 からスタートして最外周に達すると終わる。(トラックの総延長は約5km。凄い。。。)

音楽CDの記録&読みとりメカニズム

CDには"0"と"1"だけのデジタルデータが収められてる。連続量のアナログデータをどうやってデジタルに変換するか。実はこれも 「コンピューターシステム序論」で習っている。が,改めて説明しよう。連続アナログデータを数値化するために一定の短い間隔で取り出して標本化する。この間隔を「サンプリング周波数」と呼ぶのを皆さん覚えているだろうか。音楽CDでは1秒間に44100回標本化されたデジタルデータが収められている。つまりサンプリング周波数44.1kHzという事。アナログデータをデジタルデータに置き換える事の 利点を下に示す。

とまあ,こんな感じだ。

- 信号が2種類だけと,単純になるので雑音が混入しにくい

- 様々なデータを統一的に扱える

- 冗長コードを付け加えれば信号の欠損があっても修復できる

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ