←シラバスページへ

《第9回の講義の内容・感想》

第9回の講義はまず曽我氏の嘆きの言葉から始まった。前回行われた演習の出来があまりにも悪かったらしい。 「これじゃあ皆さん,『大学でハードウェアを勉強した』なんて言えませんよ」と曽我氏。この状況を重く見てだろうか, 丁寧な解説付きの回答例が配られ,その上70分にも及ぶ長い解説がなされた。というわけで今回のテーマである 「フリップフロップ(以下FF)」は実に薄っぺらいものになってしまった。(当然このページも薄っぺらい内容なわけで・・・) FFはきっと次回に続くに違いない。ところでこのFF,1年次の「コンピュータアーキテクチャ」で学んだ内容なので, 理解にはさほど苦しまないものと思われる。

《分かったこと》

「フリップフロップ(FF)とは」

FFはNANDゲートを複数組み合わせて出来る論理回路素子である。とはいっても,これまでに学んできた論理ゲートとは機能も次元も異なる。 簡単に言えば「時間の概念」が入ってくるのである。単なる論理ゲートでは入力に信号が入ると,一定の論理機能に従って即時に出力信号が出てくる仕組みであった。 これに対してFFでは入力と出力に間に一定の時間間隔を持たせている。これをうまく用いて記憶動作をさせる事もできる。(皆さんも「状態を保持する」などという 言葉を聞いた事があるだろう)これが単なる論理ゲートとは次元が違う点なのである。このFFのおかげでコンピュータが実現したと言っても過言ではない。

「双安定回路」

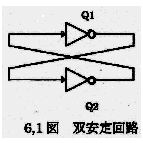

フリップフロップが誕生するきっかけとなったのが下図の「双安定回路」である。この回路は2つの自立的な安定状態を持つ。即ち

の2つの状態である。この回路は電源をONにした時に偶然どちらか一方の状態になり,あとはその状態が続くだけである。ちなみにこのままでは実用にならない。

- Q1 = "1" / Q2 = "0"という状態

- Q1 = "0" / Q2 = "1"という状態

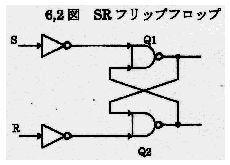

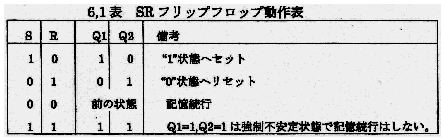

「SRフリップフロップ(SRFF)」

前述した双安定回路の状態を外部から自由にコントロールできるようにしたのが下図のSRFFである。さらにその下には入力S,Rに"1"または"0"を入力した時に 出力Q1,Q2がどうなるかを表にしたものを示す/p>

《まとめ》

- フリップフロップは時間の間隔の概念を取り入れた回路である

《関連サイト-さらに詳しく調べたい方は下記のサイトヘどうぞ》

よさそうなサイトが見つからないんだよなぁ・・・。

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ