←シラバスページへ

《第7回の講義の内容・感想》

今回は「スイッチ」と「トランジスタスイッチ」,それに「トランジスタによる論理ゲート」についてごく普通の講義が行われた。パッと見てみるとレジメに「論理信号が云々」と書かれている。「やっと本格的にコンピューター内部の話に入ってきたなぁ」という印象を受ける。内容的に若干難しく感じられるが,レジメを見ながら頭でイメージ(つまり回路の挙動など)を膨らませて考えてみるとなかなか面白い。「ソフトウェアを開発するためにはハードウェアの知識が必要である」とよく言われるが,今まさにそのポイントに来ているようだ。今後の「ハードウェア基礎」は1年次で既に履修した「コンピュータアーキテクチャ」の復習的な要素がさらに強くなっていくものと思われる。それにしても午後は眠い。90分フルに起きていられる人っているんだろうか。

《分かったこと》

「スイッチとは」

誰でも知っている事ではあるが,敢えて定義するならスイッチとは電気電子回路に於いて回路のON/OFFを行う素子の事だ。 スイッチはその目的に応じて次の3種類に分けられる。

- 手動スイッチ・・・人手による電源ON/OFFの操作が必要。(当り前か・・・)

- 電磁リレー・・・外部からの微小な入力電流による操作。離れた所から自動で電源のON/OFF操作ができる。

- トランジスタスイッチ・・・外部からの微小な入力電流による操作。デジタル信号の伝送に使われる。

手動スイッチと電磁リレースイッチは操作をする際,接点が微妙にバウンドしてしまう。そのままでは0と1の信号をやりとりする論理回路に用いることはできないので,現象を回避する設計が行われる。

「トランジスタスイッチとは」

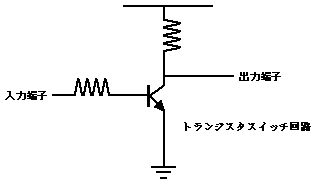

トランジスタスイッチはコンピュータ内部の論理回路に使われ,論理信号(5V,0V)の伝送を行う。トランジスタスイッチの基本的な回路は下図の通り。入力端子に「論理信号1」つまり5Vの電流が流れると,トランジスタを経由して出力端子にも電流が流れる。逆に「論理信号0」つまり電流が流れなければ当然出力にも電流は流れない。トランジスタスイッチがON/OFFを行う速度は前述した手動スイッチや 電磁リレースイッチに比べて圧倒的に早い。

「ダイオードによるANDゲート」

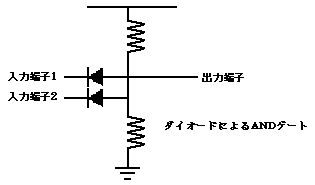

下にダイオードによるANDゲートの図を示す。論理積「AND」についてはコンピュータアーキテクチャで既に学んでいるので詳しく説明しなくても分かると思う。入力1もしくは2の片方にしか入力されなければ結果として出力されない。両方に入力があって初めて出力は論理信号1を返すのだ。

「トランジスタスイッチを付けたNANDゲート回路」

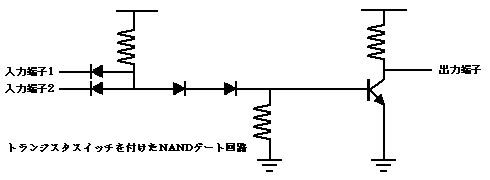

下の図はトランジスタスイッチを用いたNANDゲート回路である。「NAND」についても説明する必要はなかろう。「ANDの否定」だ。 ここのトランジスタは複数のゲートを多段手的に接続した時の出力電位の不具合を解消する為に用いられている。なお,この回路はまだまだ繁雑なので,現在ではエミッタが二つあるトランジスタを用いたNAND回路が使われている。

《まとめ》

- トランジスタスイッチは論理信号の伝送に使われる

- トランジスタスイッチは性質上,他のどのスイッチよりも高速にON/OFFが行える

《関連サイト-さらに詳しく調べたい方は下記のサイトヘどうぞ》

よさそうなサイトが見つからないんだよなぁ・・・。

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ