←シラバスページへ《第2回の講義の内容》

今回の講義では「電気とは何か」「電気の発生のしかた」「電流・電圧・抵抗」について,曽我氏が発行したレジメを基にして講義がなされた。中学や高校時代の理科でこのような分野にある程度触れてきたので理解しやすかった。たぶん皆さんも同じ感想だろう。

本当は図を取り入れてサクッと軽くまとめたかったのだが,またしてもテキストメインになってしまったことをこの場でお詫びする。m(_)m なお,今回の講義では電気回路やオームの法則の項目まで進んだが,シラバス上では次回の学習項目になっているので今回のページ上にはまとめない事にした。

《分かったこと》

§「電気とは何か」

細かい理屈は後にしてまず結論から述べることにしよう。電気とは物質ではなく,現象である。 電気の本質は「物質の中に存在する電子の過剰・不足・移動」なのだ。

§「電気の発生のしかた」

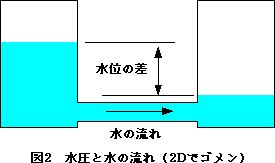

電気の発生のしかたを考える前にまず物質を構成している原子の構造について考えよう。(下図)物質は細かい単位に分解していくと究極的には原子にたどり着く。原子の中心には原子核があり,その周りに複数の軌道がある。内側の軌道から順に2個,8個,18個・・・と電子が回っている。(おなじみのK殻,L殻,M殻・・・)通常原子核の中にある「陽子-プラスの電気」の数と,軌道を回っている「電子-マイナスの電気」の数は同じで電気的なバランスを保って安定している。プラスの電気とマイナスの電気は互いに引き合う力があるので電子は力学的に原子核の周りに集まって軌道上を回っているというわけだ。

原子の電気的なバランスは常に保たれて安定しているかというと,そういうわけでもない。外部から物質にある種のエネルギー(熱や磁力など)が加わるとそのバランスが崩れる事もあるのだ。バランスが崩れるとは即ち原子の周りの最外周の軌道を回っている電子が原子の外へ飛び出してしまう事である。皆さんも一度は静電気遊びをしたことがあると思う。化学繊維と下敷きをこすりつけて髪の毛を立てるアレだ。アレこそ電気的バランスが崩れているイイ例だ。(あっ,いくらバランスが崩れると言っても物質が持つ電子や陽子の総数自体は変わるわけではない。よって物質の力学的構造や性質が変わる事はない。あくまで電気的に偏るだけなのだ)このバランスが崩れた状態が「電気が発生した状態」 である。「電気は現象だ」と言った理由がおわかりいただけただろうか。

§「電流とは」

電流とは簡単に言うなら「電気の移動」の事である。原子から飛び出た電子は自由電子という肩書きをもらい,他の原子に玉突き式にぶつかりながら物質内を動きまわる。ある区間を電子が通り過ぎた時,そこに「電流が流れた」と言う。

ところで,物質にも色々な性質の物がある。電気を通す通さないで区別するなら「導体」と「絶縁体」とに分けることができる。導体はその名の通り電気を通す。先程述べたが自由電子が物質中をスムースに動き回ることができるのだ。(銅の場合は特にそうだ。銅は電気の良導体と言える)一方の絶縁体は導体とは正反対で,原子構造の関係上自由電子が発生はしても動き回ることができない。これが電気を通さない理由である。

§「電圧とは」

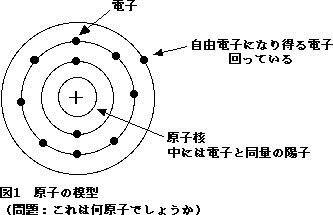

電流を流す力は電圧と呼ばれる。電流と電圧はしばしば水圧と水流の関係に喩えられる。(下図) 水は引力の影響で図のように低い水位の方へ流れる。電気の場合もこれと同じように電位の高い場所から低い場所へ流れる。 つまりここでいう水の流れが電流,水位の差が電位差つまり電圧なのである。

§「抵抗とは」

前述の通り銅は良導体である。電流が極めて流れやすい原子構造のため無駄なエネルギー消費もない。同じく導体でニクロム線が あるが,高い電圧をかけても流れる電流の量はかなり制限される。しかも発熱することによって無駄なエネルギー消費も発生する。 このような物質は電流を流す経路においてその量を適当に抑える素子として活用される。これを抵抗という。 (筆者の意見だが,「抵抗」という言葉が「抵抗何オーム」という使われ方もする事を考えると「素子」だけではなく 「電気が通りにくいという現象そのもの」も指すと思うのだが,いかがかな?)

《まとめ》

- 電気の本質とは物質中の電子の過剰・不足・移動である。

- 電気は物質中の電気的バランスが崩れる事によって発生する。

- 物質中を自由電子が動き回る事によって電流が流れる。

- 電圧とは電流を流す力の事である。

- 抵抗とは電流が流れにくいという事自体,またはそうするための素子の事である。

《関連サイト-さらに詳しく調べたい方は下記のサイトヘどうぞ》

今回はお休みです。m(_)m

←授業選択画面に戻る

←鈴木研究室ホームへ