電話網とデータ網

4/12,13(休講),19(休講),20(休講),26

- 電話網

1876年、スコットランド生まれのベルにより発明された。電話は通信の端末としての電話機と電話機同士の間に音声を伝達する伝送路が必要である。端末同士を直接つないだとすると、端末数が少なければ良いが、端末数が増えるに連れ、伝送路が急増する。これでは、コストがかかり不経済である。そのため、各端末はこの伝送路に接続すれば接続可能となる。

ネットワークの構成要素は、交換機(switch)または交換局(exchange)とよばれる、中継システム、それらをつなぐ中継線、そして加入者端末とそれを交換機へつなぐ加入者線とからなる。

網のこうせいは、すべての交換機をつなぐ「網状交換機」や中心に中継交換機を設置する「星状交換機」があるが、地球上のすべてをつなぐには、数が多すぎる。そのため、地域ごとに分散化した接続が行われている(電話網の階層的構造)。

電話の交換手順は、大きく分けて2つある。

・加入者側と加入者交換機(LS)のやりとり

・加入者交換機同士のやりとり

- 発信者が受話器を取り上げ、最寄の加入者交換機に発呼の信号を送る

- 交換機は発信者側に発信音を送る

- それを受けて、発信者は宛て先の電話番号を指定(ダイアル)する

- 交換機同士の信号手順で、発信者側の交換機と受信者側に近い加入者交換機との間で起動信号をやりとりする

- 選択信号が送られると、受信者側の交換機から受信者と発信者へ呼び出し音が送られる

- 受信者側が受話器を取って応答した段階で通話が成立

- 発信者側と、受信者側の復旧信号により、切断状態となり、元の状態に「復旧」する

回線接続設定、接続状態、接続終了の3段階を経て、その回線の接続、つまり発信者から受信者への呼(call)というひとつの通話単位の間、交換機同士の接続状態が保たれる(→回線交換方式)

- データ網

デジタル伝送→信号の誤り率が少ない

アナログ伝送→信号が減衰していくため、増幅するが元のとおりにはならない。

データ網→ディジタル・データの通信が可能な網

ベースバンド伝送方式→電圧の有無や極性の違いで1と0を対応させ、そのパルス波形を伝送する方式

- 交換方式

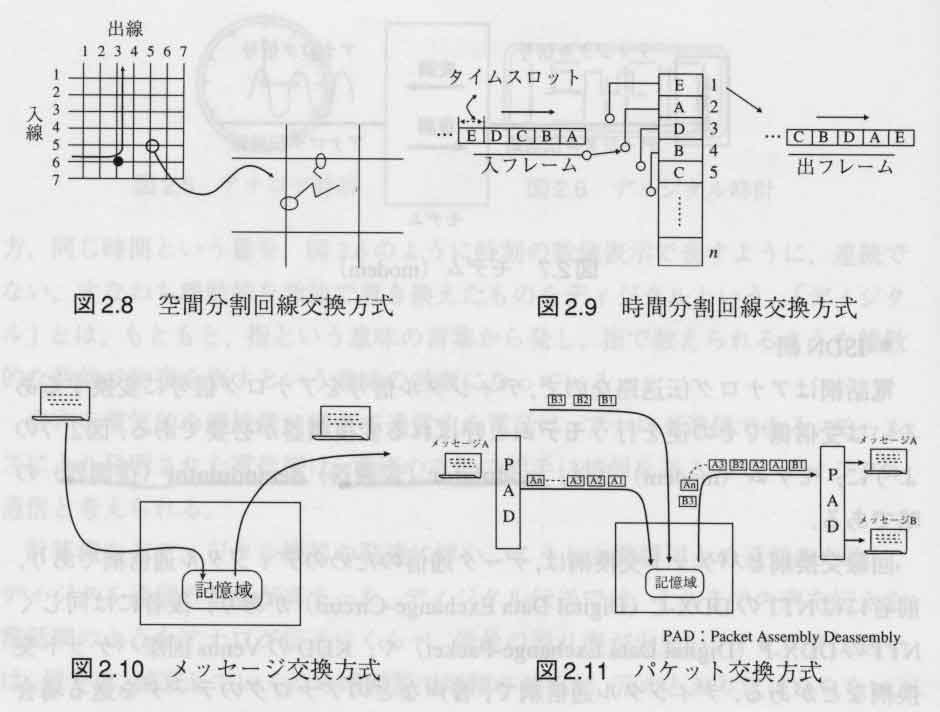

・回線交換方式→空間分割回線交換方式・時分割回線交換方式

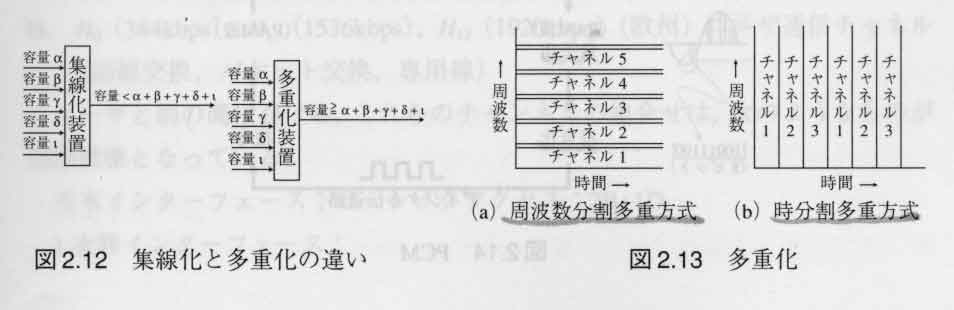

・蓄積交換方式→メッセージ交換方式・パケット交換方式

- 多重化

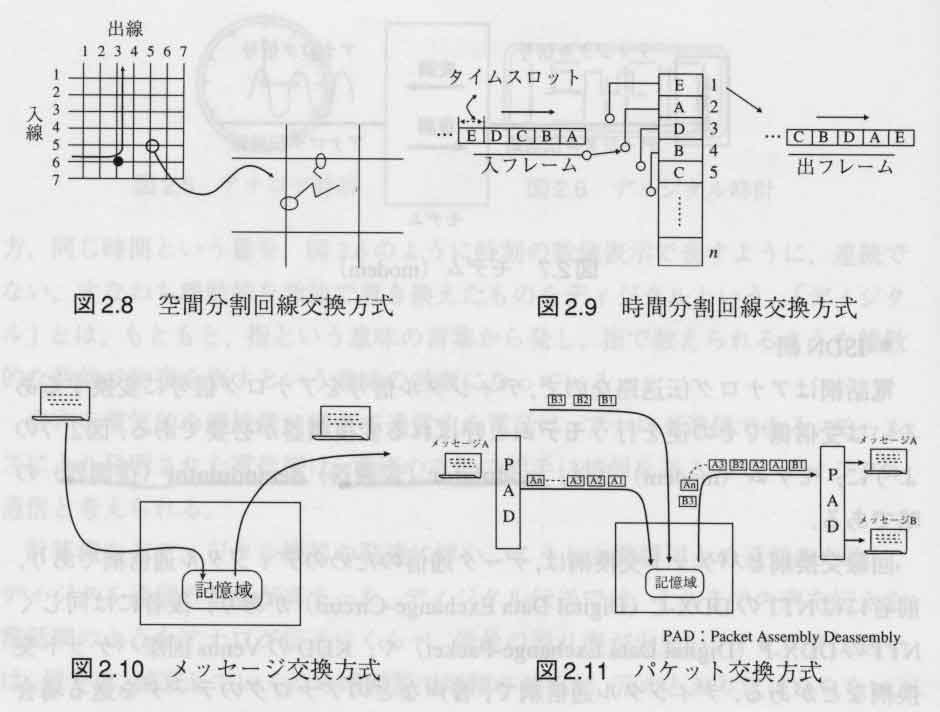

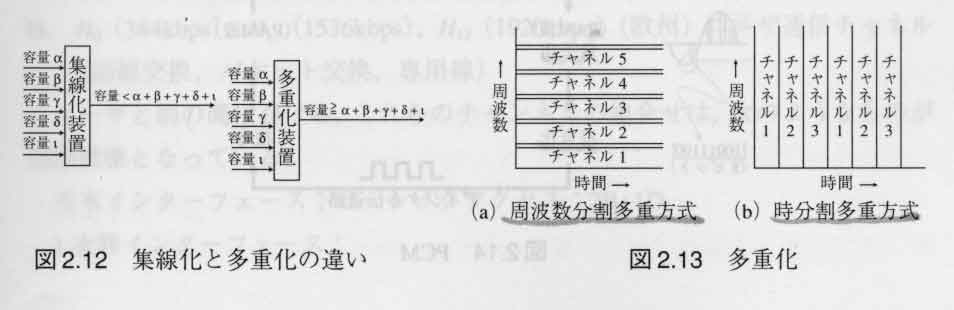

多重メディアを有効に活用するために多重化が必要となる。多重化とは、複数の情報信号をまとめて、ひとつの物理的伝送路へおくりだすことである。ただし、送り出す伝送路は入力された複数の情報信号の容量よりも大きな容量でなければならない(→そうしなければ輻輳(ふくそう)現象が起きる)。

- パルス符号変調(Pulse Code Modulation : PCM)

音声信号(アナログ)(300-3400Hz)→標本化(8000Hz)→量子化PAM波→符号化→(ディジタル伝送路)

→復号→PAM波→低域フィルタ→音声信号(アナログ)