第4回

今回は、普及モデルに関して行いました。前回に引き続き、何かと忙しい上にテンションが異様に低い(徹夜明けに作業してるから)ので、多少おかしい部分があるかもしれません。その内、余裕が出来たらヴァージョンアップします。

それでは、今回の講義ノートをどうぞ。

今回やる予定だったこと

(4)普及過程を促進する

1、「普及」をどう捉えるか?(ハベロックの4類系)

2、流行と「me,too-ism」

3、新しいことは良いことか?

4、ネットワーク人間 VS おたく族

「初年度につき要注意、と言ってある」とか言いつつ、先生が言い訳してました。認知的不調和、だそうです。 それでは、他に先生が言っていった事を幾つか簡単に書いておきましょう。 ・ブーメラン効果……自分の考えを補強するように解釈すること。先有知覚。 ・トレードオフ ……逃がした魚は大きい。認知的不調和において、どちらを重視するか?自分を納得させるか? ・フロンギトン説……辻褄あわせ。

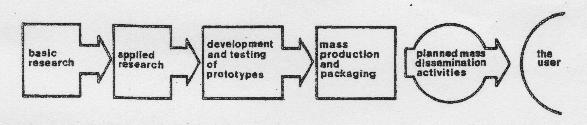

1、ORDDモデル(図A-3)

※左から、「基礎研究」、「応用研究」、「プロトタイプ開発評価」、「大量生産」、「計画的大量普及活動」、「ユーザ」が訳。

・「計画的大量普及活動」はCMなどを指します。

・"Not invented-here"シンドローム…ここ(地元)で作られたものではないと拒否すること。

普及していても使ってもらえない?

→流れは分かりやすいが、そうそう上手くいかない。

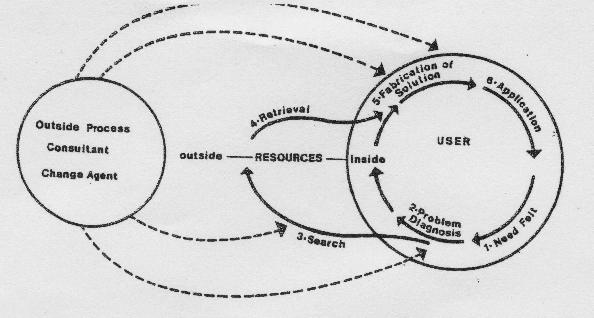

○問題解決モデル(図A-1)

・各訳は以下の通り。

1.問題の意識、2.診断、3.情報検索、4.引き出す、5.解決策、6.適用

2、流行の6条件

以下の六つの条件が、流行の条件。

・新奇性 …めずらしさ

・顛末性 …くだらない

・無効用性…役立たない⇔表面的連帯感(サブカルチャー)

・選択性 …やってもやらなくてもよし

・短命性 …すぐ消える

・周期性 …繰り返す

「me,too-ism」

me-ism 米 個人主義

↑――→「me,too-ism」? 間人主義

we-ism 日 集団主義 私も〜〜(みんなと同じ)、説明しやすい。

3、鉛筆削りなどが例

・洋式トイレ

足が長くなって、足腰弱くなる?

・テレビ

各地の方言の画一化により、地方の差がなくなってきている。

・パック食品

ゴミが増える、主婦の料理ベタが増える。

4、ネットワーク人間 VS おたく族

ネットワーク人間かおたく族かの判定がありました。僕は5くらいだったので、普通でしょう。

ネットワーク人間とおたく族の違いは、能力・知識は同じでもやってることが違うことらしいです。

目次に戻る

第3回へ

第5回へ